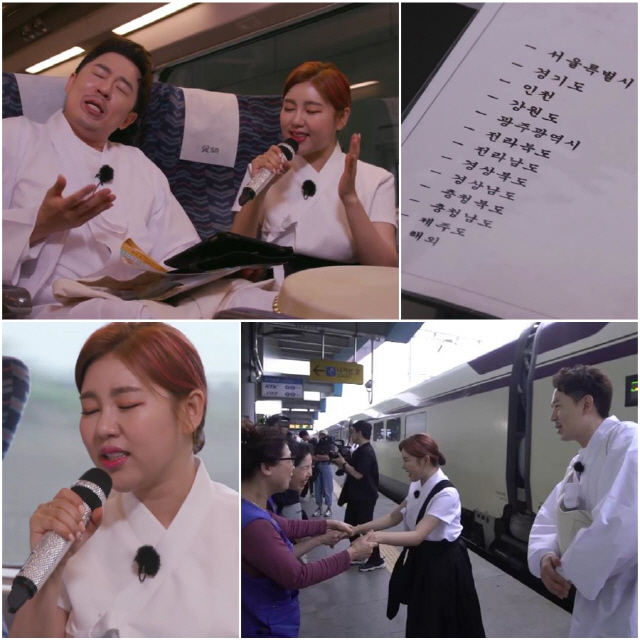

“이 두메는 날아와~꽃이 되자 꽃이~” 피어나 눈물로 고이고 발등에서 갈라지는~녹두꽃이 되자~” 온라인을 돌아다니는 이 노래가 떠올라 나즈막이 불렀다. 지하에 덩그러니 테이블과 의자만 놓인 오두막에서 막걸리를 들이키고 목청껏 비장한 투지를 나눴다.작은 집 안방에서 주무시는 부모님 등에 두고 고향 섬 밤바다를 향해 홀로 노래할 때면 왜 그렇게 눈물이 나고 위로가 됐을까. 사무실을 나와 걷던 지난해 그날 밤 종로 사거리에 있는 장군 동상을 만났을 때 이 노래를 부르던 가슴이 벅찼다.세월이 흐르면 마음도 흩어지게 마련인데 이 노래를 함께 부르던 사람들은 어디로 갔을까. 세월이 흘러 엉뚱하게 이 노래를 소환한 정치권의 개구부를 귓가에 흘렸다. 노래가 더러워지는 것이 싫었다. ‘청송녹죽 가슴으로’ 부를 수 있는 일이 있으면 뛰어서 목이 터져라 부르고 싶다.